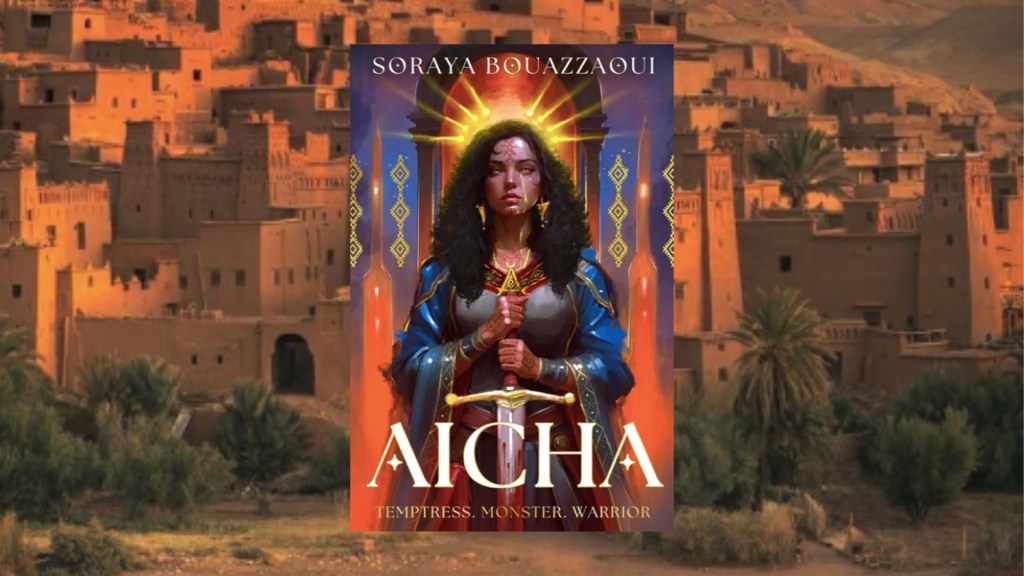

Uma leitura que transforma mito, colonização e fúria feminina em linguagem de resistência, onde o corpo se torna memória e a raiva, herança histórica

Há livros que se deixam ler como histórias. Aicha não é um deles. Aicha se impõe como uma experiência. Ler esse romance é caminhar por uma memória sitiada, onde mito, corpo e história se entrelaçam de forma inseparável. A narrativa não pede empatia fácil nem oferece conforto. Ela exige presença.

Desde o início, fica evidente que a história de Aicha é moldada por duas forças indissociáveis. Um mito marroquino ancestral, feminino e furioso, e a violência concreta da colonização portuguesa no Marrocos. O texto não separa essas dimensões. O mito não aparece como fantasia escapista, mas como linguagem possível para expressar aquilo que a história oficial não soube ou não quis nomear. Quando a violência é contínua, racionalizá-la deixa de ser suficiente. É preciso invocá-la.

A colonização portuguesa é apresentada como um sistema de controle que se infiltra em tudo. No alimento que falta, na água racionada, nos corpos constantemente vigiados, na naturalização da morte e da humilhação. Aicha cresce em um espaço onde a desumanização é política cotidiana. Não há neutralidade nesse mundo. Sobreviver já é um gesto de resistência.

É nesse cenário que a raiva de Aicha ganha centralidade. Este é um livro profundamente atravessado pela female rage, mas não por uma raiva estilizada ou pedagógica. A fúria aqui é acumulativa, antiga, transmitida como herança. Ela nasce da perda repetida, do luto negado, do corpo tratado como território conquistado. A narrativa se recusa a suavizar essa raiva para torná-la aceitável. Aicha não é construída para ser compreendida com facilidade. Ela é construída para existir por inteiro.

O mito que habita a protagonista funciona como espelho e amplificação. Ele dá forma ao que já estava ali. A violência não cria o monstro. Ela o convoca. Quando a presença mítica emerge, o romance desmonta a lógica colonial que chama de barbárie tudo aquilo que escapa ao seu controle. O sobrenatural não é o oposto da razão. Ele é resposta.

A relação entre corpo e terra atravessa toda a narrativa. O corpo feminino de Aicha é constantemente atravessado por olhares, ameaças e tentativas de dominação. Ele se torna arquivo vivo da ocupação. Cada ferida carrega memória. Cada explosão de raiva carrega história. O texto compreende que direitos humanos não são apenas princípios abstratos, mas a possibilidade concreta de enterrar seus mortos, de sentir raiva sem ser exterminada por isso, de existir sem pedir permissão.

O luto em Aicha é coletivo e político. Mortes não são apenas perdas pessoais, mas ferramentas de intimidação. Corpos queimados, apagados, deixados sem ritual. A narrativa entende que impedir o luto é uma forma de violência extrema, pois retira até mesmo o direito à memória. A raiva de Aicha nasce também desse acúmulo de silêncios forçados.

A escrita é sensorial, densa, por vezes sufocante. Fome, calor, sangue, exaustão e medo atravessam cada página. Há uma claustrofobia constante, como se o próprio texto estivesse sob cerco. Mesmo nos momentos de quietude, algo pulsa, prestes a romper. A linguagem acompanha esse estado. Nada é estável. Nada está seguro.

O romance não oferece redenção fácil. Não há promessas de justiça proporcional nem finais pacificadores. O mito não vem para salvar, mas para lembrar que quando a humanidade é negada por tempo suficiente, o que surge no lugar pode ser feroz. E essa ferocidade não precisa ser desculpada para ser legítima.

Aicha é um livro sobre memória que se recusa a ser domesticada. Sobre a violência colonial que insiste em sobreviver nos corpos. Sobre a raiva feminina como resposta histórica, não como falha moral. Ao terminar a leitura, o que permanece não é alívio, mas inquietação. Porque Aicha não quer ser superada. Ela quer ser lembrada.

Deixe um comentário